第2回 アメリカで通用する指導者へ。元Jリーガー太田圭輔が語る、日米の指導論と、泥臭く学び続けたゼロから英語習得術

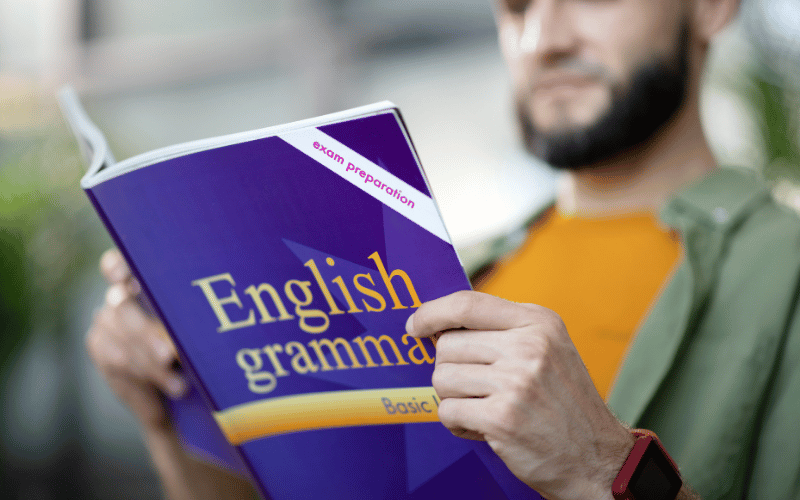

太田 圭輔(おおた・けいすけ)

1981年生まれ。清水エスパルスや柏レイソルなどでプレーし、Jリーグで16年間にわたり活躍。

2018年に現役を引退後、単身アメリカへ渡り、ノースカロライナ州で語学を学ぶ。その後、セントラルフロリダ大学に入学し、大学サッカー部でコーチを務めながら修士課程を修了。現在はアメリカのコーチングライセンス取得を目指し、現地で指導活動を続けている。

目次

プレイヤーから指導者になって感じた変化

ーープレイヤーからコーチへと立場が変わって、気づいたことや発見はありましたか?

選手の立場だと、チームワークを大事にしつつ、個人でどう結果を残していくかにフォーカスしていました。プレーヤーは自分が評価されないと仕事がなくなってしまいます。

コーチになると、全く考え方が変わりました。

試合に出ていない選手も含め、全員が選手としても人としても成長できることを願っています。また、その助けができる指導者になりたいと常に思っています。

日米の指導の違い

ーー日米で指導方法に違いはありますか?

文化や選手たちの特色によって、アプローチを変える部分はあります。

アメリカの場合は、選手の自立や主体性をとても重視しています。例えば「選手だけでディスカッションして」と伝えると、すぐに意見が次々と出て、議論が止まらないほど盛り上がります。

そのためコーチングスタイルも、選手自身に考えさせ、主体性を引き出すことが中心になります。

私は答えをすぐに与えるのではなく、まずは選手に考えさせて、そこから導き出された答えに自分のアドバイスを加えるようにしています。その方が成長につながると感じています。

一方、日本では集団の調和や空気を読む力が重視されます。細部までこだわった指導や戦術理解の高さ、選手の機敏さやチームワークは日本ならではの強みだと思います。

このような文化的な違いを意識しながら、日米それぞれの良さを活かした指導を心がけています。

サッカー選手はなぜコミュ力が高いのか?

ーーサッカー選手は他のスポーツと比べてもコミュニケーション能力が特に高い印象があります。

根本には「ボールが一つあれば通じ合える」部分があると思います。

言葉が通じなくても、ボールを介して自然にコミュニケーションが取れる。話せなくても友達になれる、そこがサッカーの魅力ですね。

野球など他のスポーツでは通訳を付ける場合も多いですが、サッカー選手で通訳を常に付けている人は少ないです。

その分、現地の言葉を学ぶ機会が増えたり、チームメイトに早く認められて仲間に入りやすい。

こうした環境が、サッカー選手のコミュニケーション能力を自然に育てているのだと思います。

30代ゼロから学ぶ英会話

ーー30代半ばで渡米されるにあたり、英語はどのように勉強されましたか?

引退直前の半年〜1年は、サッカーに打ち込みながらも、高校で習った英文法を一からやり直しました。

「これくらいやっておけば大丈夫だろう」と思えるくらい、徹底的に勉強してから渡米したんです。ところが、いざ現地に行くとアメリカ人の会話のスピードについていけず、まったく理解できませんでした。

これは衝撃でした。

知識をつけながら実践が1番伸びた

そこで「何をすればいいか」を考え、まずは単語力を強化しようと、3000語の英単語帳を毎日何時間も使って勉強しました。

でも、少しサボるとすぐに忘れてしまう。英語力を向上させる上で効率がすごく悪いことに気づいたんです。

それからは、英語で書かれた文法書を使い、実際に会話を重ねる方法に切り替えました。ここが1番英語力の伸びを感じました。

コーチを始めてからは話す機会も増え、とにかく実践を重ねたことが力になったと思います。

辞書より確かな友人の存在

ーーリスニングやスピーキングなど会話力を上げる上で、特に意識したことはありますか?

文法を勉強するときも、アメリカ人の友人に聞きながら進められたのが大きかったです。辞書で調べるのと、ネイティブの感覚で教えてもらうのとでは全く違います。

分からないことを一つひとつ、友人に英語で質問し、英語で答えてもらう。そのやり取りが一番の勉強になりました。

映画を見てリスニングの練習をすることもありましたが、正直効果があったかは分かりません。

それよりも、分からないことを英語で聞いて、英語で理解するという繰り返しが、リスニングにもスピーキングにも効果を発揮したと思います。

ーー友人の助けが大きかったんですね。

そうですね、本当に大きかったです。

友人に質問するときは、必ず英語で説明して、英語で答えてもらう。まるで英語のシャワーを浴びているような感覚でした。

それでも理解するまでには時間がかかりましたし、苦労も多かったです。

どれくらい英語を勉強したら話せるようになる?

ーーどれくらい英語を勉強したら、周りの人たちとコミュニケーションを取れるレベルになりましたか?

僕の場合は、大人になってから勉強を始めたので、日常的にコミュニケーションが取れると実感できるまでに3〜5年ほどかかりました。

その間は「少し話せるようになった」と思えばまた落ち込む、という繰り返しでした。

米国留学1年目の英語力

ーーー米国1年目の語学学校を卒業した時点では、どんなレベルでしたか?

語学学校は留学生ばかりなので、お互いに発音も異なり、会話のスピードもゆっくりです。そのため、卒業する頃には留学生同士なら十分に話せるようになっていました。

ただ、ネイティブのアメリカ人と話すと、それはまるで別の言語のように感じました。そこで、学校のプログラムや自分の努力で、積極的にアメリカ人と交流する機会を作りました。

発音ができれば英語上達は加速する

日本人にとって特に大きな壁は発音だと思います。発音がある程度できれば、英語はぐっと通じやすくなり、上達も一気に加速します。

アメリカ人の友人やコーチも「日本人の発音は独特だ」とよく言います。そこをうまく埋めることができれば、成長は早いと感じます。

いまUCFには日本人の大学生が3人(男子2人、女子1人)いますが、若いこともあってどんどん英語力が伸びていきます。本当に羨ましいくらいです。

たどたどしくても構わないので、とにかく自分の言いたいことを伝えようとすれば、僕よりも全然早く上達できます。

みなさんもぜひ頑張ってみてください!

【文:市川理紗子 / 編集:相木大空】

投稿者プロフィール