#1【失敗してもOK!】失敗学に学ぶ、不安と恐れを克服してコンフォートゾーンを抜け出す方法&マインドセット

「起業」を考えたことはありますか?

希望するキャリアの選択肢として「起業」が頭をよぎったことがある方も多いでしょう。一度は憧れても、そのハードルの高さに尻込みしてしまい、最初の一歩を踏み出せないままの人も少なくありません。

今回お話を伺ったのは、起業家教育で30年連続全米トップの評価を受ける「バブソン大学」でアントレプレナーシップ(起業の道)を教える山川恭弘さん。

第1回では、「失敗」の捉え方を見直し、失敗から成功を生み出す人に共通する特徴や、不安や恐れを乗り越えるためのマインドセットについて語っていただきました。起業だけでなく、日々の挑戦にも役立つ内容です!

【山川恭弘(やまかわ やすひろ)】

慶應義塾大学法学部を卒業後、カリフォルニア州クレアモントにあるピーター・ドラッカー経営大学院にて経営学修士(MBA)を取得。その後、テキサス州立大学ダラス校にて国際経営学博士号(Ph.D.)を取得。2009年度よりバブソン大学准教授を務める。

専門はアントレプレナーシップで、学部生、MBA、エグゼクティブを対象とした講義を担当。日本国内の複数大学で教鞭を執る他、経済産業省J-Startup推薦委員、文部科学省起業教育有識者委員会のメンバーとしても活躍している。

目次

コンフォートゾーンに囚われがちな日本人

ーー著書のなかでしばしばコンフォーゾーンについて言及されていますが、少し説明をお願いします。

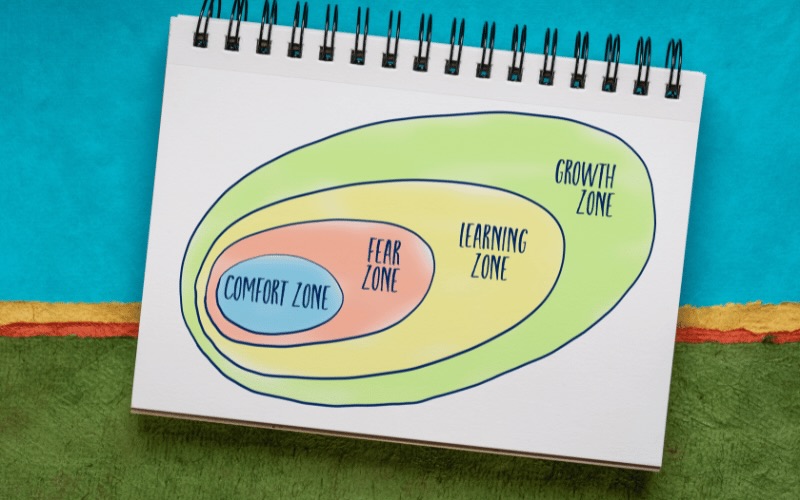

コンフォートゾーンとは、文字通り「居心地の良い場所」を意味します。辞書的な意味では安全で安心できる環境を指しますが、心理学的には「自分がストレスやリスクを感じずにいられる範囲」を指します。

この範囲にとどまり続けると、安心感は得られる一方で、新たな挑戦や成長の機会を逃してしまうことがあります。

例えば、経理を専門として10年、15年とがんばってきた人にとって、経理部は「安全地帯」です。培ってきたスキル、知見はそのまま活かせます。

しかし、そこから出ろと言われたら、それは「嫌だ」と思うでしょう。それまでのやり方を続ければ良く、新たなものも求められない。安全地帯、コンフォートゾーンです、誰しも、いま心地よい場所から出ていくのは恐ろしいものです。

(山川恭弘著「バブソン大学で教えている世界一のアントレプレナーシップ」p228より引用)

コンフォートゾーンの乗り越え方

日本に帰国したらまず書店に立ち寄り、どんな本が売れているかを確認します。すると、コンフォートゾーンについての本が多く見られ、「成長」や「自信」を求める人が多いことに気づきました。

成長や自信は、何かを乗り越えた先に得られるものです。乗り越えるべき課題や目標があるからこそ、人は自分の成長を実感できます。そして、その課題をクリアしたときに得られる達成感が、自信を生むのです。

だからこそ、自分で少し高めの目標を設定し、それを越える経験が、まさにコンフォートゾーンを抜け出す方法のひとつだと考えています。

コンフォートゾーンの抜け出す方法

では、なぜ人はコンフォートゾーンから抜け出すことに抵抗を感じるのでしょうか。それは、多くの場合「恐怖」が原因です。失敗への不安や未知のものへの恐怖が、心地よい環境に留まり続ける原因となっているのです。

だからこそ、その恐怖を克服するために、自ら課題を設定する必要があります。第一に「自分は何を恐れているのか?」を書き出してみることが大事だと思います。

例えば、ずっと苦手だと思っていた食べ物をリストアップしてみることで、自分の小さな恐怖に気づくかもしれません。そして、もしかしたら「実際には単なる食わず嫌い、それほど嫌いではないかもしれない」と気づくことで、新たな挑戦への第一歩を踏み出せるかもしれません。

このようにして恐怖を少しずつ克服し、小さな挑戦を積み重ねていくことで、コンフォートゾーンから脱却するための自信が培われていきます。そして、挑戦の結果が成功であれ失敗であれ、必ず何かを学び、それが成長へとつながるのです。

失敗を繰り返すことが大事

まずは、自分が恐れているものを意識し、一つずつ向き合ってみることが大切です。ゲーム感覚で構わないので、小さな挑戦を積み重ねましょう。「やっぱり無理だった」と思っても、挑戦したこと自体が成長の一歩です。

「自分、挑戦できた!」と自分を肯定することで、少しずつ自己評価が高まります。

このように挑戦と失敗を繰り返すうちに、ある日ふと、「もう怖くない」と思える瞬間が訪れます。そのときには、自分自身をしっかり褒めてあげましょう。成功体験も失敗体験も積み重ねていくと、次第に成功する頻度が増えてきます。そして、その成功体験がまた新しい挑戦への原動力になるのです。

コンフォートゾーンを抜け出すには、その成功の質を高めるしかないと思います。生まれながらにできる人なんてほとんどいないですし、人間の能力は基本的に大きく変わらないものです。だからこそ、大事なのは繰り返し挑戦することだと思います。

日常の中で小さな失敗を積み重ねる

ーー日常の小さな1つから始めればいいんですね。

大きなことを考えるから大変なんです。「失敗しろ」と言われても、自分にとって重要なプロジェクトで失敗するのは嫌ですよね。特に初めての挑戦であれば、なおさら失敗するのは避けたいものです。だからこそ、日常生活の小さな挑戦や、些細な行動から失敗を積み重ねることが重要です。

実は、普段の生活では、意識していなければ失敗することはあまりありません。そして、失敗しようと意識しても、意外と失敗しないものです(笑)。

例えば、普段右手で食べているものを左手で食べてみるなどの小さな変化で構いません。最初はぎこちなく、少し不便に感じるかもしれませんが、「右手が自由になるんだ」など新たな発見もあるかもしれません。

よく「脳の活性化が大事」と言われます。右手を使うと左脳が、左手を使うと右脳が鍛えられます。普段右手を使っているなら、主に左脳しか使っていないわけです。だから、左手を使ってみることで、「もっとクリエイティブになれるかも」と意識が変わるかもしれません。

失敗したらラッキー

もし失敗してしまったとしても、それはむしろ「ラッキー」だと捉えましょう。失敗には学びがあり、それ自体に価値があります。失敗をただの終わりと考えると、そこで得られるはずの成長機会を逃してしまいます。

失敗したときには、「この失敗からどんな学びが得られるだろう?」と考えてみることが重要です。この「失敗から学ぶ」という習慣が身につくと、恐怖に立ち向かう力がつき、挑戦することへの抵抗感が薄れていきます。

こうして日常の中で小さな失敗を重ねていくと、やがて大きな挑戦にも抵抗なく向かえるようになります。いきなり大きなことに挑戦するのは難しいかもしれませんが、日々の小さな挑戦を積み重ねていけば、気づけば自分が思い描く大きな目標にも近づいていることでしょう。

失敗のすゝめ

ーー起業家の中では、失敗が一種のステータスだと聞きますが、実際はどうなのでしょうか?

それに近いかもしれません、特に起業が盛んな地域、コミュニティでは失敗を自慢するカルチャーも見受けられます。起業家の世界では、失敗は必ずしもマイナスではなく、むしろ学びや成長の証と捉えられることが多いのです。

投資家たちは新たなビジネスを立ち上げる起業家に対して、必ず「今までにどのような失敗をしてきたか?」と尋ねます。これは、過去の失敗からどれだけ学びを得ているかを確認し、その学びを今後どう活かせるかを見極めるためです。

起業家も「こんな失敗をして、こんなことを学びました。だからこそ、この分野ではもう失敗しませんし、たとえ失敗しても、そこからさらに学びに磨きをかけられます」と、自信を持って話します。

失敗を自分の強みに変える能力は、起業家にとって非常に重要なスキルです。

ーー日本では失敗が許されない雰囲気もありますね。

変わってはきていますが、まだまだ改善の余地が大きいと思います。日本では、失敗に対してまだネガティブなイメージが根強く残っています。失敗すると「もう二度とチャンスが回ってこないのではないか」と感じてしまう人も少なくありません。

しかし、少なくとも起業家や投資家の間では、その意識が徐々に進化しつつあります。投資家は起業家の失敗経験を正直に聞き、そこから学んだことに価値を見出すようになってきています。

それでも一般の人にとっては、まだ「失敗は恥ずかしい」「失敗したら終わり」という認識が根強いことも事実です。失敗を恥ずかしがらず、学びや経験として受け入れ、堂々と語れる社会になっていくことが、より多くの人がチャレンジできる環境を作る上で重要だと思います。

失敗しても成功に向かう人の脳内イメージ

ーー失敗を成功に変えられる人と、そうでない人にはどんな違いがあるのでしょうか?

失敗を引きずってしまう人は、失敗を頭の上に積み重なるレンガのようにイメージしがちです。失敗を「もう二度としたくない」と思うあまり、その重みが自分を圧迫し、身動きが取れなくなってしまうのです。

一方で、失敗を成功の糧にできる人は、そのレンガを足元に積み上げ、階段のようにして一歩ずつ前に進んでいきます。失敗に対する捉え方が根本的に異なるのです。

失敗の一つひとつに価値や学びがあると捉え、それを成長の材料として進んでいくことが、成功へとつながる鍵になります。そうなれば、失敗を恐れるどころか、むしろ誇れる経験として語ることができるでしょう。

妄想力はポジティブな方向へ使う

日本の学生たちには、その豊かな妄想力をもっと前向きな方向に使ってほしいと思います。

多くの人は、挑戦の前に「こんなことをしたら失敗するかも」「あんなことをしたら周りに迷惑がかかるかもしれない」といったネガティブな想像をしてしまいがちです。

しかし、それでは失敗を恐れるあまり、チャレンジの機会を逃してしまうことになります。

もっと「こんなことができたら社会が変わるかもしれない」「自分がどこかの雑誌の表紙を飾るかも!」といったポジティブな妄想を広げ、ワクワクするようなビジョンを描いてほしいです!

[ 文:東濱理沙 / 編集:吉中智哉]

[写真:梨本和成 / デザイン:舩越英資]

\ 編集部PickUp /

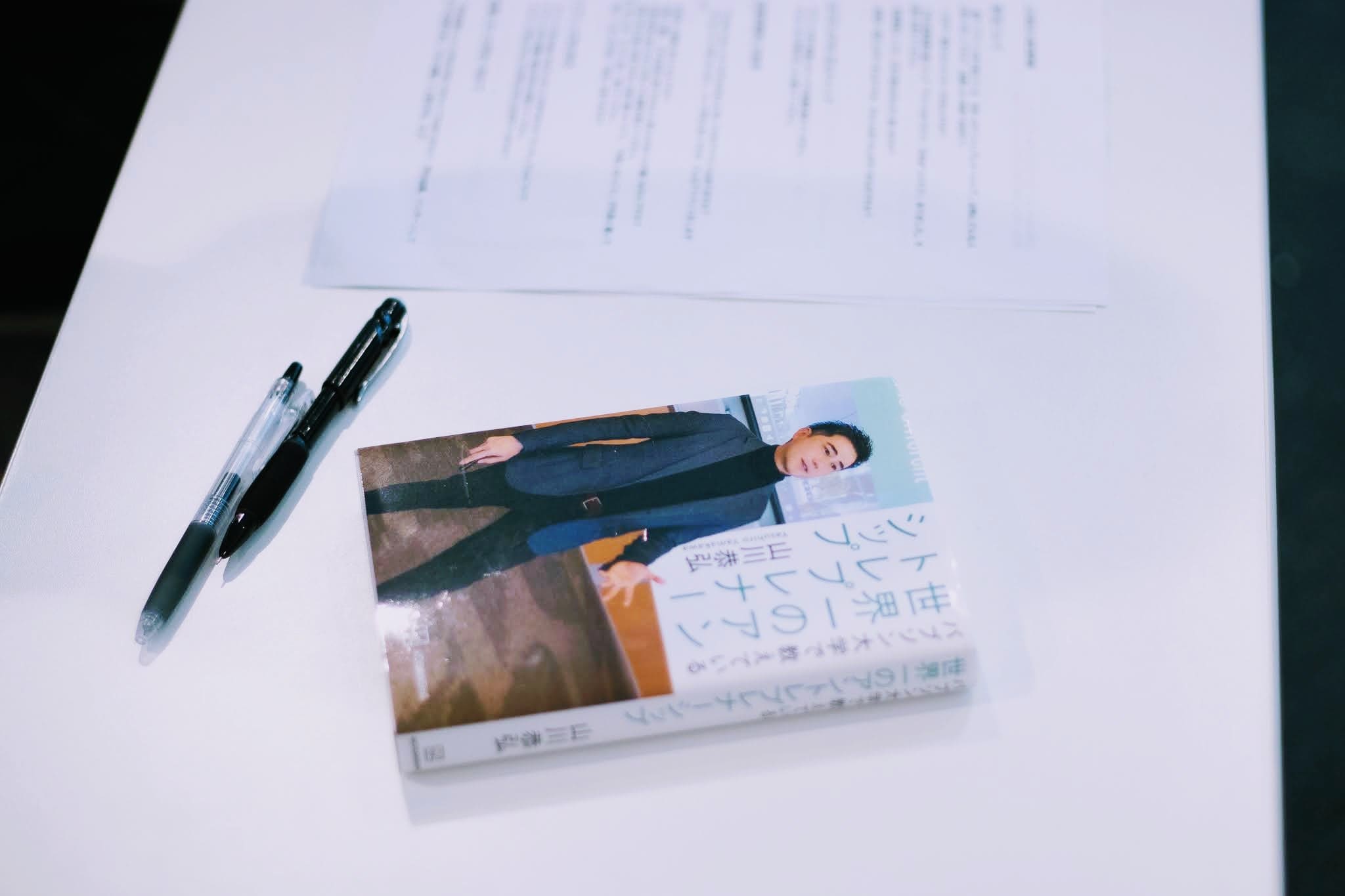

今回取材した山川恭弘さんの単著『バブソン大学で教えている 世界一のアントレプレナーシップ』が、2024年5月に発売されました。

本書は、世界トップクラスの起業家教育で名高いバブソン大学での豊富な経験をもとに、アントレプレナーシップの本質と、それを実現するための具体的な方法を丁寧に解説しています。「起業」という枠を超えて、自分自身の可能性を引き出し、未来を切り拓くためのヒントが満載なため、大学生だけではなく新卒社会人の方々にも特にオススメです。

アントレプレナーシップは、起業家だけのものではありません。どのような仕事やキャリアにも活かせる普遍的なスキルです。本書では、「失敗を恐れず挑戦するマインドセット」や「アイデアを形にするプロセス」が、実際の事例を交えながらわかりやすく解説されています。それ以上に、「もう一歩前へ」という熱いメッセージが、何度も何度も繰り返し登場します!

失敗に対するマインドが変わるだけではなく、夜に読むと眠れなくなるぐらい行動したくなります。大学生活は、新しい挑戦に最適な時期。本書は、その一歩を後押ししてくれる心強いガイドとなります。「自分の未来を自分で作りたい」「挑戦したいけれど一歩が踏み出せない」という方に、ぜひオススメしたい一冊です!

投稿者プロフィール